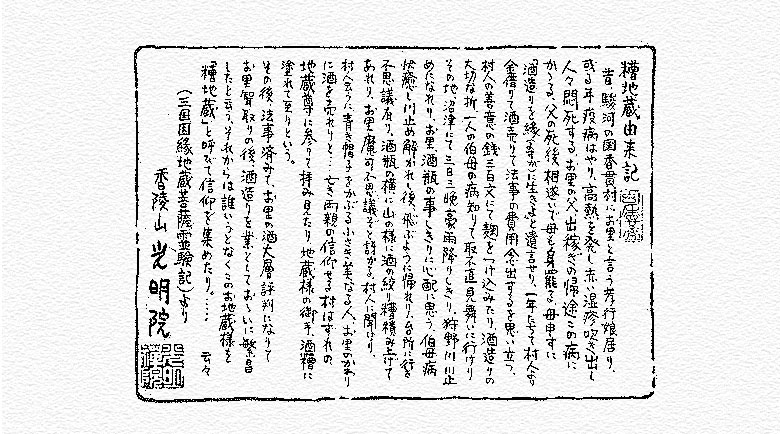

酒糟地蔵

酒糟地蔵

駿河の国、香貫の村にお里という女の子が住んでいました。もともと家が貧しくて、お里は小さい時からずっとひもじい暮らしをしていました。

それでも両親のいた時は、父や母が心のまっすぐなやさしい人だったので、お里も幸福でした。 ところがある年、村に悪い病気が流行して、村人は次つぎ病気がうつって死んでゆきました。

病人は高熱をだしてうわ言をいうようになり、からだ中に赤い湿疹が出て、悶え苦しみ、死んでしまうのです。 お役人や金持ちは、お医者にかかることもでき、高価な薬も飲むことができましたが、貧しい百姓や、人の手伝いをして暮らしているような家では、医者にもかかれず、薬も飲めず、病気にかかると、ただ苦しみ悶えて死んでゆくほかはありません。 お里の家でも、最初、出かせぎにいっていた父親が病気にかかり帰ってきました。

「赤もがさだ、お里、そばへよるな」 父親は真っ赤な顔をして、お里にあっちへゆけと手をふります。お里は、自分をかわいがってくれる父親が苦しんでいるのを見て、かわってあげたいと思いました。 3日め、父親の看病をしていた母親が高熱をだしました。父親が悶え死に、2日おいて母親が死にました。

母親は死ぬ前に、 「かわいそうに、みなしごになってどうやって暮らしていくだろうね。おまえにはまだなんの働きもできないだろう。」 母親はゆでたえびのように赤くなった顔に、涙をはらはらと流していました。

「お父さんが好きだったお酒をつくるのを、見よう見まねで覚えておいでかえ、忘れないうちにお酒をつくって、村人に売ればいいのだけれど・・・・・。

それにしてももとでがないねえ」 そこまでいうと、母親は力つきたのか、がくっと首を落とし、こときれていました。 お里にも病気がうつりましたが、若いせいか、しばらく寝込んだ後にすっかり元気になりました。 たったひとりになったお里をかわいそうに思い、村人は子守をさせてくれたり、畠の草むしりに使ってくれたりして、どうにかその日をすごすことはできました。

またたくまに月日がすぎ去り、もうすぐ父と母の命日がめぐってこようとしています。 お里は一日として亡くなった両親のことを忘れた事はありませんので、なんとかしてふたりの法事をしたいと思いました。 お寺のお坊さんがいつか、死んだ人の魂が地獄に落されて苦しい目にあわないためには、残された身内の者が、心をこめて供養してあげなければならない、といっていたのをおもいだしたのです。 「おまえにはなんの働きもできない。お酒をつくって売ればいいのだけれど」 といった母親の言葉を思いだしました。 法事をするお金をかせがなければなりません。それにはまず、お酒をつくるもとのこうじをつくるお米を買わなければなりません。お里は仕事をさせてもらっている家を、一軒一軒まわって頼みました。 「両親の法事をしてやりたいのですが、お金がありませんので、お坊さんに来てもらえません。お父さんの好きなお酒をつくることならできるので、その原料の米を買いたいのです。お酒を売って、かならずお返ししますから、もとでを貸してください」 村の人はお里が孝行娘だったことはよく知っていたし、みなしごになっても正直に働いているのを見ていますので、かわいそうに思い、少しずつお金を貸してくれました。なかには、 「これはお里さんの孝心にあげる供養だよ。返さなくてもいいからね。」 といって、お金をめぐんでくれる人もありました。こうして集まったお金が三百文になりました。お里はそれをもとでにして米や瓶を買い込み、お酒をつけこみました。 両親のしていたとおり、お里はお米をむしたり、瓶につけこんだり、密封したり、瓶をあたためたりしました。そのうちこうじが発酵してきました。外から瓶にさわっても、あたたかく、中のこうじが熱をだしているのがわかります。

お酒が今にもできあがろうとしています。いちばん大切な時になりました。 ちょうどその時、たったひとりの叔母が病気で寝こんでいるという話が聞こえてきました。 叔母は沼津に住んでいて、両親の死んだ時きてくれたきり逢っていません。今はもう、血のつながった人といってはその叔母しかありません。お里は心根がやさしいので、年をとった叔母の病気が心配でならなくなりました。 お里は迷いましたが、やっぱり、お酒より、人の命のほうが大切だと思いました。 沼津へ行って一日叔母を見舞ったら、その足で帰ろうと思って出かけました。 お里の顔を見ると、病気の叔母は涙を流してよろこびました。 「おばさん、しっかりしてくださいな。もうわたしにとって大切な人はおばさんひとりなんですからね」 お里が叔母の手をとってしみじみいいますと、叔母はいっそう泣きました。 「そんなやさしいことをいってくれて、罰があたる。わたしは、おまえがみなしごになった時、ひきとりもしないで、捨てておいたのに、こんな薄情者をうらみもしないで、はるばる見舞いにきてくれてありがとうよ」 「おばさん、つまらないことを考えないで元気をだしてくださいな」 そんな話をしているうちに、はげしい雨の音が、屋根を叩きはじめました。 見ると外は真っ暗になって豪雨が降りしきっています。雨はそれから三日三晩降りつづきました。川は水があふれ、川止めになってしまい、お里は家に帰れなくなってしまいました。お里は心の中でお酒のことが気になってたまりません。でもこの雨では家も瓶もみんな押し流されて、あとかたもなくなっているのではないでしょうか。お里が居つづけて看病したおかげで、叔母の病気はすっかりよくなりました。ようやく出水もひき、川止めもとかれました。

お里は飛ぶように香貫の家に帰ってきました。幸い家は流されていませんでした。台所に飛び込んでみると、並べておいた酒のしぼりかすが山のように積み上げてあります。しかもその酒かすの中からぴかぴか光るものがあります。よく見るとみんなお金ではありませんか。瓶の中をのぞくと、どれも空っぽになっています。 いったいこれはどういうことなのか。お里は狐にだまされているような気になって隣の百姓家へ聞きにゆきました。 「おや、お里さん帰ったのかい。え、お金がいっぱいあって酒の瓶は空っぽだって。そりゃ、そうだろうよ。おまえさんのるすの間に、青い帽子をかぶったちいさいきれいな人がきて、おまえさんのかわりにせっせとお酒を売ってたよ。うちも買ったけど、そりゃよくできておいしいお酒だった。またつくっておくれ。あれならとぶように売れるわけさ」 隣の人の話をきいて、お里はいっそう不思議で訳がわからなくなりました。家に帰ってお金を集めてみますと三貫文もありました。 お里は両親の代から信仰していたお地蔵さまにうかがってみようと、仏壇の扉をあけました。するとどうでしょう。仏壇の奥に立っていらっしゃるお地蔵さまの手が酒かすにまぶれているのです。 「お地蔵さま、お地蔵さま。あながわたしのかわりにお酒をしぼって下さって、売って下さったのですね。ありがとうございます。もったいのうございます」 お里はその場にひれ伏して、お土蔵さまを何度も何度も拝みました。お里は村人に借金を返し、両親の法事も無事にすませました。 その後はますますお地蔵さまを信仰しました。お里のお酒はその後も評判になって、つくるかたはしから売れてゆきました。お里のお酒は、お地蔵さまがしぼってくださるのだという評判がたち、村人はもちろん、遠い町からも、お地蔵さまをお参りにくるようになりました。だれというとなく、そのお地蔵さまは『酒かす地蔵』と呼ばれるようになりました。 お里のところへは、とても気だてのいい、やさしい夫がむこに入りました。夫はお酒飲みでなかったので、まちがいをおこさず、夫婦力をあわせて働き、蔵がいくつも建ったということです。

〒 410-0022 静岡県沼津市 大岡 4051

TEL 055-929-2323 FAX 055-929-2324