坐禅

|

必ず口をすすぎ、顔や手足をきれいにし、ズボンやスカートは、ゆったりしたものにします。時計ははずし、靴下はぬいで素足になります。 |

|

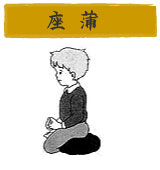

座蒲という、まるくふっくらとした座ふとんを使いますが、なければ普通の座ふとんを二つ折にして代わりにします。 |

|

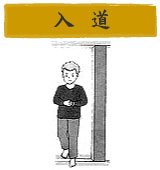

座蒲は必ず両手でもって、左足からお堂に入ります。軽く一礼し、静かに座位につき、座蒲をおきます。坐蒲があらかじめ堂内においてある時はしゃ手をして入ります。そして、一歩入ったところで足をそろえて軽く合掌低頭します。なお聖僧さまの前は、けっして横切ってはなりません。必ず後ろを通ります。 |

|

座蒲をおいたら、その坐位に合掌一礼し、右回りに回って、反対側にもう一度合掌一礼してから、そのまま座蒲に腰をおろします。その場合、火骨の下が、座蒲の中心にくるようにします。 |

|

腰をおろしたら、右手で座蒲の右はしを、左手で座蒲の左はしをもって座蒲と体といっしょに、右回りに半回転して、壁に向かいます。 |

|

坐り方には二通りあります。どちらにしても、長く坐っていると、足がしびれたり、痛くなってきますから、そのときは足を組み替えても構いませんが、あまりたびたび組み替えるのは、良くありません。 |

|

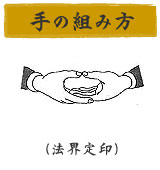

次に、右手を手のひらを上にして、右足の上におき、その右手の上に左手を重ねておき、両手の親指は、先がわずかに触れるくらいにして、水平にします。 |

|

胸を前につきだすようにし、頭のてっぺんを天井を突き上げるようにすると、背筋がピンと伸びます。そして、両肩の力を抜きます。その場合、両肩をいったんあげてから、ストンと落とすと、ぴったりときまります。 |

|

あごはぐっと引きつけ、口は軽くとじ、舌の先を上あごの歯のつけ根のあたりにつけます。目は閉じてはいけません。およそ1メートル前を見つめるくらいにします。けっしてきょろきょろしないことです。 |

|

つぎに、体を浮かすようにして静かにふかぶかと大きく深呼吸を一回から数回します。 |

|

姿勢がととのったところで、上体を左右にゆっくり大きく、5・6回ゆり動かします。しだいに小さくゆすって止めると、体が安定します。やがて、鐘が三つ鳴らされて、いよいよ坐禅の始まりです。 |

|

息は鼻から、深呼吸するようにゆっくりします。こうして体と呼吸がととのったたころで、りっぱな坐相(坐禅の形)ができあがります。 |

|

坐禅中に眠くなったり、姿勢が悪かったり、心がまとまらなかったりしたとき、警策という、長い平たい板で、肩を打ってもらいます。(警策は文珠さまのお手だと思ってください。)自分から進んで打ってもらう方法と、係の人が励ましたり、ひきしめるために打ってくれる方法の、二通りあります。 |

|

坐禅の時間が長い場合は、途中で立ち上がって、堂内をゆっくり歩きます。これを「経行」(きんひん)といって「歩く坐禅」です。 |

|

坐禅の終わりをつげる鐘が一つ鳴ったら、合掌一礼して両手をといて、右手は右膝の上に、左手は左膝の上に、手のひらを上にして軽くのせ、左右揺振をします。ただし、子のときは、はじめ小さくゆすり、しだいに大きくゆすることを5・6回したら、また、左右の手で坐蒲の両はしをもって回れ右をします。そして、組んだ足をといて立ち上がり、そのまま合掌一礼し、さらに回れ右をして座位に合掌一礼してから、坐蒲を両手でもみほぐして持ちます。持ったら順番にお堂を出ますが、出るときは右足からでます。 |

〒 410-0022 静岡県沼津市 大岡 4051

TEL 055-929-2323 FAX 055-929-2324